Plan Verde

El Plan Verde (también conocido como Plan para un Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1989[1][2]) fue una estrategia encubierta desarrollada por un sector de las Fuerzas Armadas peruanas durante el conflicto armado interno del país. Concebido en octubre de 1989, el plan pretendía desestabilizar y derrocar al presidente Alan García mediante un golpe militar. Sus objetivos incluían la neutralización de los opositores políticos considerados «subversivos», el establecimiento de un marco económico neoliberal, la aplicación del control demográfico mediante la esterilización forzosa de los grupos «culturalmente atrasados», el control de los medios de comunicación y la utilización de propaganda generalizada para lograr la manipulación psicológica de la población. El plan hacía hincapié en presentar a las fuerzas armadas como salvadoras nacionales y fomentar un culto a la personalidad en torno a un líder.

| Plan Verde | ||

|---|---|---|

| Parte de conflicto interno del Perú | ||

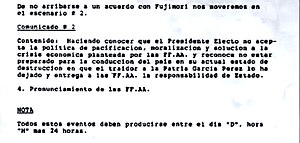

Parte del anexo titulado «Hoja de coordinación final» redactado tras la elección de Alberto Fujimori. | ||

| Tipo | operación militar | |

| Localización | Perú | |

| Planeado por | Fuerzas Armadas del Perú | |

| Objetivo |

| |

| Fecha | Octubre de 1989-22 de noviembre de 2000 | |

| Resultado |

| |

| Víctimas | Al menos 300.000 mujeres peruanas fueron esterilizadas. | |

El Plan Verde preveía una «democracia dirigida», en la que los militares mantendrían el poder real tras la fachada de un gobierno electo, guiando efectivamente los militares la dirección y las políticas, mientras que los «chóferes» civiles —operando bajo estrictas instrucciones— gestionan los asuntos cotidianos del Estado, durante un periodo estimado de 20 a 30 años. Después de las elecciones de 1990, las Fuerzas Armadas contemplaron ejecutar el plan en colaboración con Alberto Fujimori, un candidato outsider, situándolo como una figura civil.

Altos mandos militares, reconociendo la creciente influencia de Vladimiro Montesinos —asesor de Fujimori y futuro jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN)— le transfirieron el Plan Verde. Montesinos modificó la estrategia original para centralizar su autoridad, aumentando el poder del SIN y disminuyendo la influencia institucional de los militares. Esta adaptación permitió a Montesinos establecer un gobierno en la sombra controlado por el SIN, dejando de lado a los arquitectos militares iniciales del plan y al propio Fujimori. Sus maniobras contribuyeron al surgimiento de un régimen corrupto y autoritario, especialmente tras el fallido contragolpe de Estado del general Salinas Sedó en 1992, contario al ideado por los militares.

El Plan Verde salió a la luz pública en 1993, cuando la revista Oiga, dirigida por el periodista Francisco Igartua, publicó una serie de artículos en los que se detallaba su contenido. La aplicación del plan dio lugar a importantes abusos de los derechos humanos, incluida la esterilización forzosa de aproximadamente 300.000 peruanos en el marco del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Además, dio lugar a la formación del escuadrón de la muerte Colina.[3] Las políticas neoliberales propugnadas por el Plan Verde se incorporaron posteriormente a la Constitución peruana de 1993.

Antecedentes

editarBajo el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, la deuda peruana aumentó significativamente debido al excesivo endeudamiento y a la crisis energética de los setenta.[4] La política económica del presidente Alan García distanció aún más a Perú de los mercados internacionales, lo que se tradujo en una menor inversión extranjera en el país.[5] Bajo el gobierno de García, Perú experimentó una hiperinflación y un aumento de los enfrentamientos con el grupo terrorista maoísta Sendero Luminoso, lo que llevó al país a altos niveles de inestabilidad.[6]

Historia

editarElaboración del plan

editarUn sector de las Fuerzas Armadas, frustrado por la incapacidad del gobierno de Alan García, y de la cúpula militar afín al presidente, para hacer frente a las diversas crisis que enfrentaba el país, decidió elaborar un plan para derrocarlo, por lo que, para hacer frente a la «experiencia aprosubversiva», como se la denominó en los documentos, se encargó a un «equipo de trabajo» la elaboración de dicho plan. Este «equipo de trabajo» era un grupo clandestino dentro de las fuerzas armadas al que el alto mando encargó la creación de un plan de gobierno junto con un análisis de la situación política, social y económica del país. El equipo estaba integrado por personal militar y civil. Se sugiere que para la elaboración del documento se utilizaron las instalaciones del Centro de Altos Estudios Militares (CAEM). La redacción del plan tuvo lugar en algún momento antes de octubre de 1989.

En octubre de 1989, el plan se presentó como parte de «un proyecto nacional necesario para llevar al país al siglo XXI con la opción de alcanzar el nivel de país desarrollado». Los objetivos del plan incluían superar la corrupción y la incompetencia, eliminar la amenaza de las guerrillas PCP-SL (Sendero Luminoso) y MRTA, invertir la «descomposición social» de Perú y mejorar la posición geopolítica de Perú, permitiéndole competir con Chile y Ecuador. El plan original también preveía un golpe militar en mayo de 1990 para impedir la elección de un segundo gobierno aprista aliado con Izquierda Unida. Algunas fuentes señalan al general José Valdivia Dueñas como figura clave o autor del plan, aunque otras lo discuten. También pedía «una clara política de represión preventiva que dure hasta el medio plazo». El plan también incluía la necesidad de exterminar al «excedente poblacional nocivo irrecuperable, como son los terroristas, vendedores de pasta básica, agitadores y demás traidores a la patria». El plan también pretendía controlar el «excedente poblacional» mediante una campaña de esterilización masiva dirigida a los grupos pobres e indígenas.

Aunque se mencionó la participación del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), entonces a cargo del general Edwin Díaz, éste desestimó tales afirmaciones. Díaz afirmó que los documentos no reflejaban los criterios de inteligencia dados al sistema durante su gestión, y que las conclusiones de su departamento diferían de los objetivos del plan. A pesar de ello, se presume que Vladimiro Montesinos, futuro asesor de Alberto Fujimori, trabajó con Díaz como asesor del SIN y tuvo contacto con los autores del plan, aunque no participó en su elaboración. Algunos creen que Montesinos y su equipo fueron responsables de las «Apreciaciones» del SIN que se incluyeron con el plan. Se cree que Montesinos adaptó el plan a las nuevas circunstancias políticas y a sus propios objetivos, dejando de lado a los militares. El plan fue modificado varias veces después de su redacción original en octubre de 1989.

Pérdida de influencia

editarFujimori, al asumir el poder, hizo cambios clave en la cúpula militar para consolidar su control y el de Montesinos. El día de su toma de posesión, reemplazó a los comandantes generales de la Marina y la Fuerza Aérea. Esta acción fue un primer paso hacia el establecimiento de una nueva cúpula militar leal a Fujimori y Montesinos. Como resultado, las Fuerzas Armadas se subordinaron gradualmente al SIN, controlado efectivamente por Vladimiro Montesinos.

Para el 5 de abril de 1992, los autores originales del Plan Verde habían perdido influencia dentro del gobierno y habían sido marginados por Montesinos. Montesinos había adaptado el plan, centralizando el poder en el SIN y estableciendo un «gobierno en la sombra». Muchos de ellos fueron retirados o forzados a abandonar las Fuerzas Armadas, tampoco ocupaban puestos de poder o se habían retirado. Algunos de los autores originales estaban en la oposición al gobierno de Fujimori. Sus maniobras contribuyeron al surgimiento de un régimen corrupto y autoritario, especialmente tras el fallido contragolpe de Estado del general Salinas Sedó en 1992, contario al ideado por los militares.

Filtración y publicación

editarEn junio de 1993, el contenido del Plan Verde se hizo público por primera vez cuando la revista Oiga, bajo la dirección del periodista vasco-peruano Francisco Igartua, publicó una serie de artículos detallados. La filtración fue facilitada por el general de brigada Víctor Obando Salas, militar que había participado en el contragolpe de 1992 contra el gobierno del presidente Alberto Fujimori. Los documentos fueron entregados clandestinamente, sin firmas ni sellos formales, lo que ha llevado a algunos analistas a sugerir que la disidencia interna dentro del ejército pudo haber motivado la revelación.

Obando Salas, preso en la Fortaleza del Real Felipe por su participación en el fallido contragolpe liderado por Jaime Salinas Sedó, se comunicó con Igartua a través de una carta escrita durante su detención. En la misiva, Obando Salas advertía de los peligros que representaban los funcionarios corruptos en posiciones de poder e implicaba específicamente al vicealmirante Luis Montes Lecaros y al general José Valdivia Dueñas. Acusó a Montes Lecaros de traicionar a la cúpula militar al entregarse a Fujimori —decisión que más tarde lo llevó a ser procesado y destituido de la Marina— y calificó a Valdivia Dueñas de haber ejecutado el plan militar del 5 de abril de 1992, además de traicionar a su superior, el general Salinas.

La carta, entregada a Igartua por la esposa de Obando Salas, llevaba la firma de «El pajarito verde», designación que Oiga explicó como indicativa de una fuente militar o gubernamental de alto rango con acceso a información confidencial. La revista presentó la filtración como prueba de una conspiración más amplia destinada a establecer una dictadura en Perú.

Debido a su extensión y complejidad, Oiga publicó el Plan Verde en dos partes, apareciendo la primera entrega el 12 de julio de 1993 y la segunda el 19 de julio de 1993. La revista afirmó la credibilidad de los documentos señalando su coherencia con los acontecimientos públicos y semipúblicos conocidos de la época. La publicación conservó el texto original —incluidas las omisiones, faltas de ortografía e incoherencias— y distinguió claramente entre el material original, los comentarios editoriales de la revista y las anotaciones externas mediante diferencias de formato.

La publicación de Plan Verde provocó una enérgica respuesta del gobierno de Fujimori, que inició una campaña contra Oiga y otros medios de comunicación independientes, que condujo finalmente al cierre de la revista. Aunque los informes indican que representantes del gobierno intentaron negociar con Oiga para detener la publicación de la información filtrada, la revista mantuvo que exponer el plan era esencial para informar al público sobre posibles amenazas autoritarias. La posterior reticencia de los principales medios de comunicación a hablar de la filtración, interpretada como una «conspiración de silencio» deliberada, se ha considerado un esfuerzo por suprimir la memoria histórica del plan.

Tomos

editarTomo i. «Impulsar al Perú al siglo XXI»

editarEntre 1988 y 1989 se planeó inicialmente un golpe de Estado para derrocar al presidente García.[7] En octubre de 1989, un grupo de las fuerzas armadas ultimó los planes para derrocar al gobierno de García con un plan titulado «Impulsar al Perú al siglo XXI».[8][9][7] Este tomo consta de ocho capítulos y cuatro anexos.[7]Las metas eran establecer Perú como un país desarrollado hasta principios del siglo XXI mediante el establecimiento de programa económico liberal similar al de Chile o las propuestas por Mario Vargas Llosa, aunque con diferencias importantes y desde un punto de vista militar.[7] El tomo también detalla que los militares planeaban esterilizar a los ciudadanos empobrecidos. El analista peruano Fernando Rospigliosi describió esas ideas como «francamente parecidas a las nazis».[7]

En este tomo los militares informaron de que «es conveniente la utilización generalizada de procesos de esterilización de los grupos culturalmente atrasados y económicamente pauperizados», describiendo a estos grupos como «cargas innecesarias» y que «dado el carácter de incorregible y la carencia de recursos [...] sólo queda el exterminio total».[7]

Los planificadores describieron el exterminio de peruanos vulnerables como «como interés económico, es una constante imprescindible en la estrategia de poder y desarrollo del [E]stado».[7]

Tomo ii. «Apreciación de Inteligencia»

editarEl tomo ii del Plan Verde se tituló «Apreciación de Inteligencia», con cuatro capítulos y diecisiete anexos.[7] Este tomo se centraba en el análisis político, la opinión pública, los escenarios de las operaciones y otros objetivos.[7] Estos objetivos incluían lugares que debían capturarse y objetivos que debían matarse, con una lista de políticos y sindicalistas.[7] Los anexos se documentaron un día después de la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 8 de abril de 1990, otra después de tres días de la segunda vuelta de las elecciones el 10 de junio y un último anexo titulado «Hoja de coordinación final» se creó el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Alberto Fujimori.[7]

Este tomo y sus anexos introdujeron modificaciones, pasando de la disolución de los poderes ejecutivo y legislativo a la disolución exclusiva del Congreso.[7]

Tomo iii. «El Consejo Estratégico de Estado»

editarEl tomo iii y último, titulado «El Consejo Estratégico de Estado», proporciona el papel de las entidades gobernantes en el plan y una serie de preguntas y respuestas.[7] Se detalla un plan para establecer un «gobierno cívico-militar»; los presidentes y ministros nombrados por militares que «pueden ser cambiados o ser víctimas de atentados» fueron designados para ser «choferes» para operar el Estado, descrito como un «vehículo».[10] Mientras tanto, un gobierno «en la sombra» sería operado por los militares «alejados de la línea de mira del enemigo» para mantener la continuidad del gobierno.[10]

Objetivos

editarEn resumen, algunos de los principales objetivos del Plan Verde eran los siguientes:[9][7][11]

- El establecimiento de una nación neoliberal dirigida por las fuerzas armadas similar a Chile;

- mayor prevención del narcotráfico para apaciguar al gobierno de Estados Unidos;

- control de los medios de comunicación en Perú a través de un Sistema de Control, Seguridad y Propaganda que debía ser «el equivalente a una Gestapo», proyectando una atmósfera de autocensura en Perú;

- limitar el crecimiento demográfico mediante la esterilización y el «exterminio total» de los peruanos empobrecidos.

Implementación

editarLa idea habría sido establecer un régimen que aplicara, básicamente, los lineamientos contenidos en el Plan, pero manteniendo a Fujimori en la presidencia y una apariencia de gobierno democrático y civil. La ventaja —para los golpistas— era que eso evitaba los conflictos internos y externos derivados de establecer un gobierno de las FFAA. [sic] La desventaja era que no les permitía llevar adelante con comodidad todas sus propuestas.(Fernando Rospigliosi).[7]

La propuesta de golpe incluida en el Plan Verde se enfrentó a la oposición de embajador de Estados Unidos en Perú.[12][7] El presidente García detectó y disuadió a algunos elementos golpistas. Durante su campaña de 1990, Alberto Fujimori se opuso a las políticas de Vargas Llosa. Vargas Llosa afirmó posteriormente que el embajador Quainton confirmó la autenticidad de unos supuestos documentos filtrados de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que indicaban el apoyo a la candidatura de Fujimori.[12][7][13]

El investigador Silvio Rendón sugiere que Estados Unidos apoyó a Fujimori debido a su asociación con Vladimiro Montesinos, ex oficial de inteligencia peruano del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) acusado de espiar para la CIA. Rendón afirma que, mientras que la democracia liberal de Vargas Llosa se consideraba polarizadora, el autoritarismo de Fujimori estaba más alineado con los intereses estadounidenses en la región.[14]

El analista político peruano Fernando Rospigliosi señala que, aunque Montesinos no participó inicialmente en el Plan Verde, su capacidad para resolver cuestiones militares le llevó a participar en la aplicación del plan con Fujimori.[7] La revista peruana Oiga informó de que, tras las elecciones, las fuerzas armadas no estaban seguras del compromiso de Fujimori con sus objetivos.[7][9] El 18 de junio de 1990, ultimaron los planes para dar un golpe de Estado el 27 de julio de 1990, un día antes de la toma de posesión de Fujimori.[9] Un escenario implicaba negociar con Fujimori para que aceptara el plan de los militares, haciendo hincapié en la democracia dirigida y la economía de mercado.[9]

El criminólogo político Alfredo Schulte-Bockholt atribuye la coordinación entre los militares y Fujimori al general Nicolás de Bari Hermoza y a Montesinos.[15] Rospigliosi añade que el general Edwin «Cucharita» Díaz, junto con Montesinos, jugaron un papel crucial para que Fujimori accediera a las exigencias militares.[16] Ellos habrían convencido a Fujimori de la amenaza del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, lo que lo llevó a restringir sus contactos con los militares del Círculo Militar. Se estableció así un entendimiento entre Fujimori, Montesinos y ciertos oficiales militares antes de la toma de posesión de Fujimori.[7]

Montesinos y oficiales del SIN asumieron posteriormente la posición de las fuerzas armadas en el Plan Verde, colocando a operativos del SIN en puestos de liderazgo militar.[17] Tras asumir el poder, Fujimori abandonó la plataforma económica de su campaña, adoptando políticas neoliberales más agresivas que las de su competidor, idénticas a las esbozadas en el plan.[16] En última instancia, aplicó muchas de las políticas esbozadas en el Plan Verde.[15][12]Con la conformidad de Fujimori, se desarrollaron planes golpistas durante dos años, que culminaron en el autogolpe de 1992.[18][15][9] Éste estableció un régimen cívico-militar e inició los objetivos del Plan Verde, con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).[8][19]

Economía

editarEsta sociedad se está colapsando, sin duda [...] pero los problemas aquí están tan arraigados que es necesario que se produzca un colapso antes de poder aplicar cambios fundamentales en el sistema político.

|

Hernando de Soto, fundador del Instituto Libertad y Democracia (ILD), una de las primeras organizaciones neoliberales de América Latina, obtuvo un importante apoyo de la administración de Ronald Reagan. El Centro para la Empresa Privada Internacional (CIPE) de la Fundación Nacional para la Democracia proporcionó financiación y recursos educativos para las campañas publicitarias del ILD.[20][21][22] Entre 1988 y 1995, De Soto y el ILD fueron los principales responsables de la puesta en marcha de aproximadamente cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que condujeron a cambios significativos en el sistema económico de Perú.[23][24]

En el gobierno del presidente Fujimori, De Soto actuó como «representante personal» de aquel. En 1990, The New York Times le describió como un «promotor en el extranjero» de Fujimori, que representaba al gobierno en reuniones con acreedores y representantes estadounidenses.[23] Algunos se referían a De Soto como el «presidente informal» de Fujimori. Su influencia en Fujimori se hizo notar, ya que Fujimori empezó a adoptar la defensa que hacía De Soto de la desregulación de la economía peruana.[20]

El 29 de septiembre de 1990, el gobierno de Fujimori recibió una subvención de 715 millones de dólares de USAID para el Proyecto de Análisis, Planificación y Ejecución de la Política Económica (PAPI), diseñado para apoyar la reforma de la política económica en Perú.[25] La financiación del PAPI se destinó principalmente a estudios, formación y divulgación por parte del gobierno de Fujimori.[26]

De Soto recomendó un enfoque de «choque» para la economía peruana y convenció a Fujimori para que viajara a Nueva York. Allí, en una reunión organizada por el peruano Javier Pérez de Cuéllar, entonces secretario general de las Naciones Unidas, se reunieron con dirigentes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Estas instituciones financieras convencieron a Fujimori para que se adhiriera a sus directrices de política económica, que incluían una subida de impuestos del 300 %, la desregulación de los precios y la privatización de 250 entidades estatales.[20][27]

Estas políticas provocaron dificultades inmediatas a los peruanos pobres, que vieron cómo los precios subían rápidamente, haciendo inasequibles las necesidades básicas.[20] El New York Times informó de que De Soto abogaba por el colapso de la sociedad peruana, sugiriendo que era necesaria una crisis civil para aplicar las políticas de Fujimori.[28]

Con el apoyo de USAID, el Instituto Apoyo y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) propusieron un nuevo modelo económico que se incorporaría a la Constitución de Perú de 1993.[19] Tras la conclusión del PAPI en 1997, USAID señaló que el PAPI había ayudado en la preparación de textos legislativos y contribuido a la aparición de un papel consultivo del sector privado en la economía peruana.[19][25]

Las políticas promovidas por De Soto y aplicadas por Fujimori se tradujeron en estabilidad macroeconómica y reducción de la inflación. Sin embargo, a pesar de estos cambios, la tasa de pobreza de Perú se mantuvo prácticamente inalterada, con más de la mitad de la población viviendo en la pobreza en 1998.[20][29][30]

Control de los medios de comunicación

editarTras el golpe de 1992, los periódicos, emisoras de radio y canales de televisión peruanos fueron ocupados por los militares a partir de las 22:30 h del 5 de abril.[31][32][33] Permanecieron durante cuarenta horas, hasta el 7 de abril, limitando la respuesta inicial de los medios de comunicación nacionales.[34] Sólo el gobierno de Fujimori pudo comunicarse con el público durante ese periodo. Todos los periódicos se imprimieron bajo observación militar y tuvieron un contenido similar; el gobierno de Fujimori ordenó que todas las publicaciones no incluyesen la palabra «golpe».[14][34] Según Manuel D'Ornellas de Expreso en 1994, la supervisión militar de los medios fue sólo momentánea debido a la condena internacional que recibió Fujimori.[34]

Durante el resto del mandato de Fujimori, su gobierno pagó a los medios de comunicación por su cobertura positiva y para que le ayudaran a mantener la presidencia. En 1994, Fujimori instituyó una política de exenciones fiscales para las organizaciones de medios de comunicación que permitían la publicidad gubernamental en sus plataformas, con lo que Fujimori recibió una mayor promoción. Con el tiempo, se hicieron públicos unos vídeos secretos en los que Montesinos pagaba a directivos de medios de comunicación, mostrando cómo el asesor más cercano a Fujimori les entregaba fajos de billetes a cambio de apoyo y del despido de periodistas críticos. Se hicieron pagos y promesas de indulgencia legal a múltiples tabloides de prensa chicha, al diario Expreso y a los canales de televisión Global Televisión, Latina Televisión, América Televisión y Panamericana Televisión.

Esterilización forzosa

editarEl plan de esterilizaciones forzados de los grupos vulnerables se ha descrito de manera variable como un limpieza étnica o como operación genocida.[35][36][37][38] Según Back y Zavala, el plan fue un ejemplo de limpieza étnica ya que estaba dirigido a mujeres indígenas y rurales.[35] Jocelyn E. Getgen de la Universidad Cornell escribió que la naturaleza sistémica de las esterilizaciones y la mens rea de los funcionarios que redactaron el plan resultó ser un acto de genocidio.[36] La organización sin fines de lucro Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica afirmó que el acto "fue el mayor genocidio desde la colonización del Perú".[38] Al menos 300.000 peruanos fueron víctimas de esterilizaciones forzadas en la década de 1990, siendo la mayoría afectados por el Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF).[39]

- Según las investigaciones de la subcomisión del Congreso de Perú, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU) y la Fundación Nippon apoyaron los esfuerzos de esterilización del gobierno de Fujimori.[40] La investigación descubrió que a medida que aumentaba la financiación de USAID para el programa, se realizaban más esterilizaciones, concluyendo la junta investigadora que la «correlación tiene carácter causal, ya que existe información hecha pública recientemente, que ha revelado la estrategia global definida para el último cuarto del siglo pasado por el gobierno de Estados Unidos con el fin de obtener una disminución de la tasa de natalidad».

La subcomisión citó el National Security Study Memorandum 200 y la indicación de Henry Kissinger de disminuir el crecimiento demográfico en los países en desarrollo para mantener la estabilidad de los intereses políticos y económicos de Estados Unidos.[41] En documentos facilitados por la Freedom of Information Act, los investigadores citaron a Elizabeth Liagin, quien informó de que entre 1993 y 1998, «los propios archivos internos de USAID revelan que en 1993 los EE. UU. básicamente tomaron cargo del sistema nacional de salud del Perú» durante el periodo de esterilizaciones forzadas, concluyendo que era «virtualmente inconcebible que los abusos de esterilización pudieran haber ocurrido del modo sistemático que ha sido documentado sin el conocimiento de los administradores locales de USAID y sus contrapartes en Washington».[40][41]

En 1998, a raíz de las investigaciones del Population Research Institute (PRI) sobre las esterilizaciones en Perú, el congresista estadounidense Todd Tiahrt promulgó en octubre de ese año la «enmienda Tiahrt», que, además de otros aspectos, garantiza que no se utilicen fondos públicos en relación con esterilizaciones forzosas en países extranjeros.[42]

Las esterilizaciones continuaron hasta que el presidente Fujimori huyó a Japón en 2000.[43] Tras la retirada de USAID, Fujimori se puso en contacto con la Fundación Nippon —cuyos directores acogieron a Fujimori cuando fue a Japón— para solicitar ayuda con los programas de esterilización.[41] La política de esterilización provocó un cambio generacional que dejó una generación de edad avanzada incapaz de proporcionar estímulo económico a las zonas rurales, empobreciendo aún más esas regiones.[43]

Véase también

editarReferencias

editar- ↑ Back, Michele, ed. (3 de septiembre de 2018). Racialization and language: interdisciplinary perspectives from Peru [Racismo y Lenguaje] (en inglés) (1.ª edición). Routledge. pp. 286-291. ISBN 978-1-351-06254-1. doi:10.4324/9781351062541. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[edición en español] A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciría consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos (tal como se encuentra en los extractos de El cuaderno verde publicados en la revista Oiga)».

- ↑ Verdades no contadas: la exclusión de las esterilizaciones forzadas del informe final de la comisión de la verdad peruana.

- ↑ Ramírez, Sara Cuentas (11 de agosto de 2020). «Fujimori y el “Plan Verde”». El Comején. Consultado el 18 de febrero de 2025.

- ↑ Brands, Hal (14 de septiembre de 2010). «The United States and the Peruvian challenge, 1968-1975». Diplomacy & statecraft (en inglés) 21 (3): 471-490. ISSN 0959-2296. doi:10.1080/09592296.2010.508418. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ «Welcome, Mr. Peruvian president: Why Alan García is no hero to his people». COHA (en inglés estadounidense). 2 de junio de 2010. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Burt, Jo-Marie (1998-09). «Unsettled accounts militarization and memory in postwar Peru». NACLA Report on the Americas (en inglés) 32 (2): 35-41. ISSN 1071-4839. doi:10.1080/10714839.1998.11725657. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] la creciente frustración de los militares por las limitaciones impuestas a sus operaciones de contrainsurgencia por las instituciones democráticas, unida a la creciente incapacidad de los políticos civiles para hacer frente a la espiral de crisis económica y a la expansión de Sendero Luminoso, llevó a un grupo de oficiales militares a idear un plan golpista a finales de la década de 1980. El plan preveía la disolución del gobierno civil de Perú, el control militar del Estado y la eliminación de los grupos armados de la oposición. El plan, desarrollado en una serie de documentos conocidos como el "Plan Verde", esbozaba una estrategia para llevar a cabo un golpe militar en el que las fuerzas armadas gobernarían de 15 a 20 años y reestructurarían radicalmente las relaciones entre el Estado y la sociedad siguiendo líneas neoliberales».

- ↑ a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s Rospigliosi, Fernando (1996). Las Fuerzas Armadas y el 5 de abril: la percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista (PDF). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos. pp. 28-40.

- ↑ a b Gaussens, Pierre (1 de diciembre de 2020). «La stérilisation forcée de population autochtone dans le Mexique des années 1990». Canadian journal of bioethics (en francés) 3 (3): 180-191. ISSN 2561-4665. doi:10.7202/1073797ar. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] un plan gubernamental, elaborado por el ejército peruano entre 1989 y 1990 para hacer frente a la insurrección de Sendero Luminoso, conocido posteriormente como "Plan Verde", cuyo texto (no publicado) expresa en términos explícitos una intención genocida».

- ↑ a b c d e f «28 de julio 90: se inició plan militar de 20 años» (PDF). Oiga (647) (Editora Eusko-Andina). 12 de julio de 1993. Archivado desde el original el 2022. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b Rospigliosi, Fernando (1996). Las Fuerzas Armadas y el 5 de abril: la percepción de la amenaza subversiva como una motivación golpista (PDF). Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos. pp. 46-47.

- ↑ Cameron, Maxwell A. (1998-06). «Latin American autogolpes: Dangerous undertows in the third wave of democratisation». Third World quarterly (en inglés) 19 (2): 219-239. ISSN 0143-6597. doi:10.1080/01436599814433. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] El Plan Verde se parecía mucho al gobierno esbozado por Fujimori en su discurso del 5 de abril de 1992. Preconizaba una economía de mercado en el marco de una "democracia dirigida" que dirigirían las fuerzas armadas tras disolver el legislativo y el ejecutivo. [...] Los autores del Plan Verde afirmaron también que las relaciones con Estados Unidos giraban más en torno a la cuestión del narcotráfico que a la democracia y los derechos humanos. Así, hicieron de la lucha contra el narcotráfico el segundo objetivo estratégico».

- ↑ a b c Avilés, William (2009). «Despite insurgency: reducing military prerogatives in Colombia and Peru». Latin American politics and society (en inglés) (Cambridge University Press) 51 (1): 57-85. ISSN 1531-426X. doi:10.1111/j.1548-2456.2009.00040.x. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Pinchetti, Francisco Ortiz (14 de abril de 1990). «La frugalidad de “Cambio 90” y el derroche de Fredemo». Proceso. Archivado desde el original el 20 de septiembre de 2018. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b Rendón-Schneir, Silvio R. (2013). Merino Aguirre, Iván Godofredo, ed. La intervención de los Estados Unidos en el Perú: desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks (1.ª edición). pp. 145-150. ISBN 978-612-45741-3-9. OCLC 870011320. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b c Schulte-Bockholt, Alfredo (2006). «Chapter 5: elites, cocaine, and power in Colombia and Peru». The politics of organized crime and the organized crime of politics: a study in criminal power (en inglés). Lexington Books. pp. 114-118. ISBN 0-7391-0869-7. OCLC 61704781. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[trad.] ... importantes miembros de la oficialidad, en particular dentro del ejército, habían contemplado la posibilidad de un golpe militar y la instauración de un régimen autoritario o de la llamada democracia dirigida. El proyecto era conocido como "Plan Verde". [...] Fujimori adoptó esencialmente el "Plan Verde", y los militares se convirtieron en socios del régimen. [...] El autogolpe del 5 de abril de 1992 disolvió el Congreso y la Constitución del país y permitió implementar los componentes más importantes del Plan Verde».

- ↑ a b Gouge, Thomas (2003). Exodus from Capitalism : the end of inflation and debt. iUniverse, Inc. p. 363. ISBN 9780595265657. OCLC 62126709. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Páez, Ángel (5 de abril de 2024). «Secretos de EEUU sobre el golpe fujimorista». larepublica.pe. Consultado el 13 de julio de 2024.

- ↑ Cameron, Maxwell A (1998-06). «Latin American autogolpes: dangerous undertows in the third wave of democratisation». Third World quarterly (en inglés) 19 (2): 219-239. ISSN 0143-6597. doi:10.1080/01436599814433. Consultado el 9 de diciembre de 2022. «[trad.] los esbozos del golpe presidencial de Perú se elaboraron por primera vez en el seno de las fuerzas armadas antes de las elecciones de 1990. Este Plan Verde fue mostrado al presidente Fujimori tras las elecciones de 1990, antes de su toma de posesión. Así, el presidente pudo prepararse para un eventual autogolpe durante los dos primeros años de su gobierno».

- ↑ a b c Rendón-Schneir, Silvio R. (2013). Merino Aguirre, Iván Godofredo, ed. La intervención de los Estados Unidos en el Perú: desde el proyecto del protectorado hasta los Wikileaks (1.ª edición). pp. 150-152. ISBN 978-612-45741-3-9. OCLC 870011320. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b c d e Pee, Robert; Schmidli, William Michael (2019). The Reagan administration, the Cold War, and the transition to democracy promotion (en inglés). pp. 178-180. ISBN 978-3-319-96382-2. OCLC 1096817436. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Pee, Robert; Schmidli, William Michael (2019). The Reagan administration, the Cold War, and the transition to democracy promotion (en inglés). pp. 168-187. ISBN 978-3-319-96382-2. OCLC 1096817436. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Mitchell, Timothy (2005-08). «The work of economics: how a discipline makes its world». European journal of sociology (en inglés) 46 (2): 297-310. ISSN 0003-9756. doi:10.1017/S000397560500010X. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b Brooke, James (27 de noviembre de 1990). «A Peruvian is laying out another path». The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN 0362-4331. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ «Hernando de Soto». The Globalist (en inglés). Archivado desde el original el 11 de septiembre de 2006. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ a b «Evaluación del Proyecto PAPI» (PDF). Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Mayo de 1997.

- ↑ «Peru's Fujimori weighs in on behalf of street sellers». Christian Science Monitor (en inglés). ISSN 0882-7729. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Lewis, Paul (1 de julio de 1990). «NEW PERU LEADER IN ACCORD ON DEBT». The New York Times (en inglés estadounidense). ISSN 0362-4331. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Nash, Nathaniel C. (24 de febrero de 1991). «The world; Fujimori in the time of cholera». The New York Times (en inglés). p. 2. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Stokes, Susan C. (13 de agosto de 2001). «Are parties what's wrong with democracy in Latin America?». Mandates and democracy: neoliberalism by surprise in Latin America (en inglés) (1.ª edición). Cambridge University Press. ISBN 978-0-521-80511-7. doi:10.1017/cbo9780511612978.005. Consultado el 11 de diciembre de 2022.

- ↑ Pee, Robert; Schmidli, William Michael (2019). The Reagan administration, the Cold War, and the transition to democracy promotion (en inglés). pp. 187-188. ISBN 978-3-319-96382-2. OCLC 1096817436. Consultado el 10 de diciembre de 2022.

- ↑ Back, Michele, ed. (3 de septiembre de 2018). Racialization and language: interdisciplinary perspectives from Peru [Racismo y Lenguaje] (en inglés) (1.ª edición). Routledge. pp. 286-291. ISBN 978-1-351-06254-1. doi:10.4324/9781351062541. Consultado el 10 de diciembre de 2022. «[edición en español] A finales de la década de 1980, un grupo de la élite militar elaboró en secreto un análisis de la sociedad peruana que tituló El cuaderno verde. Dicho análisis establecía las políticas que el siguiente gobierno tenía que llevar a cabo para derrotar a Sendero Luminoso y rescatar la economía peruana de la profunda crisis en la que se encontraba. El cuaderno verde se filtró a la prensa nacional en 1993, después de que algunas de estas políticas fueran aplicadas por el presidente Alberto Fujimori. [...] Se trató de un programa que se tradujo en esterilizaciones forzadas de mujeres quechuahablantes integrantes de las comunidades campesinas andinas. Este es un ejemplo de «limpieza étnica» justificada por el Estado, que aducía que un índice de natalidad debidamente controlado mejoraría la distribución de los recursos nacionales y reduciría consecuentemente los índices de pobreza. [...] El Estado peruano decidió controlar los cuerpos de las mujeres «culturalmente atrasadas», ya que las consideraban como fuente de pobreza y semillas de grupos subversivos (tal como se encuentra en los extractos de El cuaderno verde publicados en la revista Oiga)».

- ↑ Carranza Ko, Ñusta P. (2020-09). «Making the case for genocide, the forced sterilization of indigenous peoples of Peru». Genocide Studies and Prevention (en inglés) 14 (2): 90-103. ISSN 1911-0359. doi:10.5038/1911-9933.14.2.1740. Consultado el 11 de diciembre de 2022.

- ↑ «"La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización"». Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica. 31 de mayo de 2016. Consultado el 11 de diciembre de 2022.

- ↑ a b c Wood, David (2000-01). «The Peruvian press under recent authoritarian regimes, with special reference to the autogolpe of president Fujimori». Bulletin of Latin American Research (en inglés) 19 (1): 17-32. doi:10.1111/j.1470-9856.2000.tb00090.x. Consultado el 11 de diciembre de 2022.

- ↑ a b Back, Michele; Zavala, Virginia (2018). Racialization and Language: Interdisciplinary Perspectives From Perú. Routledge. pp. 286-291. Consultado el 4 de agosto de 2021. «At the end of the 1980s, a group of military elites secretly developed an analysis of Peruvian society called El cuaderno verde. This analysis established the policies that the following government would have to carry out in order to defeat Shining Path and rescue the Peruvian economy from the deep crisis in which it found itself. El cuaderno verde was passed onto the national press in 1993, after some of these policies were enacted by President Fujimori. ... It was a program that resulted in the forced sterilization of Quechua-speaking women belonging to rural Andean communities. This is an example of 'ethnic cleansing' justified by the state, which claimed that a properly controlled birth rate would improve the distribution of national resources and thus reduce poverty levels. ... The Peruvian state decided to control the bodies of 'culturally backward' women, since they were considered a source of poverty and the seeds of subversive groups».

- ↑ a b Getgen, Jocelyn E. (Winter 2009). «Untold Truths: The Exclusion of Enforced Sterilizations from the Peruvian Truth Commission's Final Report». Third World Journal 29 (1): 1-34. «This Article argues that these systematic reproductive injustices constitute an act of genocide ... those individuals responsible for orchestrating enforced sterilizations against indigenous Quechua women arguably acted with the necessary mens rea to commit genocide since they knew or should have known that these coercive sterilizations would destroy, in whole or in part, the Quechua people. Highly probative evidence with which one could infer genocidal intent would include the Family Planning Program's specific targeting of poor indigenous women and the systematic nature of its quota system, articulated in the 1989 Plan for a Government of National Reconstruction, or 'Plan Verde.' ... The Plan continued by arguing ... the targeted areas possessed 'incorrigble characters' and lacked resources, all that was left was their 'total extermination.'».

- ↑ Carranza Ko, Ñusta (4 de septiembre de 2020). «Making the Case for Genocide, the Forced Sterilization of Indigenous Peoples of Peru». Genocide Studies and Prevention: An International Journal 14 (2): 90-103. ISSN 1911-0359. doi:10.5038/1911-9933.14.2.1740. «a genocide did occur ... there was a case of genocide that involved the state against the reproductive rights of an ethnic minority, an institutionalized genocide via a state policy.»

- ↑ a b «La esterilización forzada en Perú fue el mayor genocidio desde su colonización». Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP). 31 de mayo de 2016. Consultado el 4 de agosto de 2021.

- ↑ Gaussens, Pierre (2020). «The forced serilization of indigenous population in Mexico in the 1990s». Canadian Journal of Bioethics 3 (3): 180+. «a government plan, developed by the Peruvian army between 1989 and 1990s to deal with the Shining Path insurrection, later known as the 'Green Plan', whose (unpublished) text expresses in explicit terms a genocidal intention».

- ↑ a b McMaken, Ryan (26 de octubre de 2018). «How the U.S. Government led a program that forcibly sterilized thousands of poor Peruvian women in the 1990s». Fundación para la Educación Económica (en inglés). Consultado el 11 de diciembre de 2022.

- ↑ a b c «Informe final sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) en los años 1990-2000» (PDF). Congreso del Perú. Junio de 2002.

- ↑ «Abortion and Family Planning Related Provisions in U.S. Foreign Assistance Law and Policy» (PDF en inglés). Servicio de Investigación del Congreso de los Estados Unidos.

- ↑ a b «Mass sterilisation scandal shocks Peru». BBC (en inglés británico). 24 de julio de 2002. Consultado el 11 de diciembre de 2022.

Enlaces externos

editar- El plan verde, comentarios de Alberto Adrianzén M.