Mal de ojo

El mal de ojo es una creencia popular[1] supersticiosa[2] que está extendida en muchas civilizaciones, según la cual una persona tiene la capacidad de producir daño, desgracias, enfermedades e incluso llegar a provocar la muerte a otra solo con mirarla, generalmente por envidia.[3] Se piensa que las mujeres embarazadas, los niños y los animales son particularmente susceptibles.[4]Esta contraparte afectada se dice que «está ojeada», que «le echaron mal de ojo», o «el ojo encima».

La creencia en el mal de ojo es antiquísima y muy extendida. Se han hallado amuletos de protección contra el mal de ojo que datan de hace unos 5 000 años.[3] Se sabe de su creencia en las Antiguas Grecia y Roma, en tradiciones judías, islámicas, budistas e hinduistas, y en sociedades indígenas, agrícolas y otras, y ha persistido a lo largo del mundo hasta los tiempos modernos.[4] La creencia existe en muchas culturas de la región Mediterránea, los Balcanes, Europa Oriental, el Medio Oriente, Asia Central, Asia del Sur, África, Latinoamérica y el Caribe.[5]En algunas de estas culturas se cree que recibir el mal de ojo traerá mala fortuna o daños, mientras que en otras se cree que es un tipo de fuerza sobrenatural que lanza o devuelve una mirada sobre quienes desean causarle daño a otros (especialmente inocentes). La idea también aparece múltiples veces en la literatura rabínica judía.[6][7][8][9]

Antiguamente se pensaba que las brujas eran quienes lo usaban para hacer caer enfermas a sus víctimas, y que así perdieran el amor o llegaran a dejarlas en ruinas.[10]También se acusaba a extranjeros, personas con malformaciones, mujeres sin hijos o a ancianas de ser la causa.[4]

Nombre

editarEnrique de Villena escribió en 1425 un tratado sobre el «mal de ojo» o «aojamiento», diciendo que los facultativos lo llamaban «fascinación», del nombre tradicional en latín «fascinare» (que significa «encantar» o «hechizar»).[11] Joaquín Bastús escribió en 1862 que la palabra griega «envidia» venía de la expresión «aquella que nos mira con mal ojo» y de ahí el mal de ojo, y que los griegos protegían a los jóvenes marcando sus frentes con barro o cieno.[12]

Un objeto, planta, palabra, inscripción, etcétera, que sea «apotropaico» es aquel que aleja el mal de ojo, los espíritus y el infortunio; esta palabra viene del griego «apotrépein», que quiere decir «alejarse».[13]

El libro del Corán alude al mal de ojo: «Los infieles casi os hacen dormir con sus miradas» (68, 51), y entre los males de los que hay que protegerse se alude a «el mal de un envidioso cuando envidia» (113, 5).[1]

Historia

editarPosiblemente la creencia en el mal de ojo se originó en la antigua Mesopotamia (actual Irak). La evidencia más antigua excavada de varias ciudades de la antigüedad incluye:

- Documentos escritos: Un documento sumerio en cuneiforme menciona un «ojo ad-gir» que aflige a las personas con el mal[14]

- Datos arqueológicos: Ídolos de alabastro con ojos incisos hallados en Tell Brak, una de las ciudades más antiguas de Mesopotamia[15]

- Amuletos: Se han hallado amuletos en forma de ojos en Mesopotamia[16]

La mayoría de expertos cree que el concepto del mal de ojo surgió de la antigua Mesopotamia y se expandió a áreas circundantes. Documentos escritos y datos arqueológicos han revelado que el pueblo sumerio, considerados los primeros habitantes de la región, iniciaron, continuaron y extendieron esta creencia.[14] Con el tiempo, la creencia fue adoptada en otras regiones y culturas, incluyendo asirios y fenicios, celtas, griegos, romanos y judíos.[17]

Textos provenientes de la antigua Ugarit, una ciudad portuaria en lo que hoy es Siria, dan fe del concepto de «mal de ojo»: la ciudad existió hasta aproximadamente el año 1180 a. C., durante el colapso de la Edad del Bronce final.[18] En la antigüedad clásica griega, el «mal de ojo» («mati») es mencionado por Hesíodo, Calímaco, Platón, Diodoro Sículo, Teócrito, Plutarco, Heliodoro, Plinio el Viejo y Aulo Gelio. Peter Walcot, en su libro Envy and the greeks (1978), menciona más de cien obras de estos y otros autores que mencionan el mal de ojo.[19] Autores griegos antiguos mencionaban con frecuencia el ὀφθαλμὸς βάσκανος (ophthalmòs báskanos; mal de ojo).[20]

Como se ha documentado ampliamente en hallazgos arqueológicos y en literatura antigua, los ilirios creían en el poder de los hechizos y del mal de ojo, en el poder mágico de amuletos protectores y beneficiosos que podían alejar el mal de ojo o las malas intenciones de enemigos. Dichos amuletos incluían objetos con forma de falos, manos, piernas y dientes de animales.[21][22]

Autores clásicos intentaron describir y explicar la función del mal de ojo. Plutarco, en su obra titulada Quastiones Convivales, dedica un capítulo aparte a estas creencias.[23] En su explicación científica, afirmaba que los ojos eran la fuente principal, si no la única, de los rayos mortales que supuestamente brotaban como dardos envenenados de los rincones más recónditos de una persona que poseía el mal de ojo. Plutarco trataba el fenómeno del mal de ojo como algo aparentemente inexplicable que es motivo de asombro y de incredulidad.[23] Plinio el Viejo describía la capacidad de ciertos encantadores africanos de tener el «poder de fascinar con los ojos y de poder incluso matar a aquellos en los que fijaban su mirada».

La idea del mal de ojo aparece en la poesía de Virgilio en una conversación entre los pastores Menalcas y Damoetas, en la Égloga III. En el pasaje, Menalcas se lamenta de la mala salud de su ganado: «¿Qué ojo es el que ha fascinado a mis tiernos corderos?». Los evangelios registran el hecho de que Jesús advirtió contra el mal de ojo en una lista de males (Marcos 7:22).[24] Los antiguos griegos y romanos creían que el mal de ojo podía afectar tanto a los humanos como a los animales, por ejemplo al ganado.[20]

La creencia en el mal de ojo es más fuerte en Asia occidental, América Latina, África oriental y occidental, Asia meridional, Asia central, el Caribe y Europa, especialmente la región mediterránea; también se ha extendido a zonas como el norte de Europa, particularmente en regiones celtas, y en América, a donde fue traída por colonos europeos e inmigrantes de Asia occidental.

Protección contra el mal de ojo

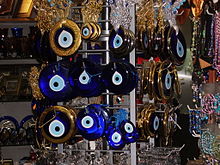

editarDiferentes culturas han creado formas de protección contra el mal de ojo.[25] Algunos de los talismanes más famosos contra el mal de ojo incluyen el amuleto nazar, que es de hecho una representación de un ojo él mismo, y el jamsa, un amuleto en forma de mano. Iteraciones previas del símbolo eran a menudo hechas de cerámica o yeso, pero con la producción de cuentas de vidrio en la región Mediterránea hacia aproximadamente el 1 500 a. C., se popularizó la elaboración de cuentas de vidrio con ojos entre los indios, fenicios, persas, árabes, griegos, romanos y otomanos.[26][27] En la antigua Roma se usaban representaciones de falos, como el fascinus, para protegerse contra el mal de ojo, mientras que en la actual Italia meridional se usan una variedad de amuletos y gestos para la protección, incluyendo el cornicello, la cimaruta (que se cuelga sobre las cunas) y la mano cornuta.

En diferentes culturas, se puede luchar contra el mal de ojo con métodos diferentes. Por ejemplo, en la cultura árabe se cree que pronunciar la frase Mashallah (ما شاء الله), «Dios lo ha querido», cuando se da un halago evita que el halago atraiga el mal de ojo,[28][29] mientras que en países com Irán se cree que ciertas plantas (p. ej., la ruda) protegen contra el mal de ojo.[30]

En otras regiones se usan protecciones muy variadas, como ponerle un objeto llamativo, como una cinta roja o violeta, al envidiado o afectado, a fin de atraer la mirada del observador lejos del observado,[31] o colgar amuletos o higas que sirven como escudo contra el mal.[1]

En tradiciones orientales, como por ejemplo las presentes dentro del hinduismo, se indica que la energía proveniente de la maldición (y sus equivalentes como el mal de ojo) solo afecta al mundo material (mundo ilusorio de Maya) y no al espíritu (atman) de la persona; por lo cual el efecto de esta depende solo de la fuerza de voluntad y espíritu del individuo afectado, o de quien lo realice. De este modo está al final en manos de uno mismo el ser afectado o no por ésta.

Antiguo Egipto y Asia

editarDurante la lejana época del Antiguo Egipto se utilizó como protección el «Ojo de Horus». Se conoce como nazar (en turco: boncuğu nazar o nazarlık), al talismán más frecuente en Turquía, que se encuentra en casas y vehículos, o son usados como adornos. También entre algunos israelitas es frecuente la jamsa.

Europa

editarEn Grecia también es frecuente el nazar, también llamado ojo griego, que representa a un ojo cuyo iris es predominantemente azulceleste. Se usa desde la Antigüedad en collares o en kombolói y begleri, etcétera. En Italia, sobre todo en el Mezzogiorno, es frecuente el descendiente del itífalo llamado cornicello o «cornetto portafortuna». En España, en la región de Murcia, se usa como protección la cruz de Caravaca. En el País Vasco y Navarra, los antropólogos creen que se usaban amuletos de bronce y plata desde la Edad del Bronce.[31] En Álava, todavía se le cuelgan cencerros a las vacas, como residuo de los antiguos amuletos que hacían ruido para ahuyentar a los males que se creía que acechaban al valioso ganado.[31]

El origen de esta befa o escarnio, según relatos, procede de un hecho histórico ocurrido en la ciudad italiana de Milán durante la baja Edad Media, tras haberse revelado los habitantes de tal ciudad contra el emperador alemán Federico II Barbarroja, expulsando a su esposa montada sobre una mula con la emperatriz mirando hacia atrás. Raudamente ocupó el emperador alemán la ciudad de Milán y ordenó insertar un fioco o higo en el trasero de la mula en cuestión y obligó a que cada uno de los rebeldes derrotados sacase con la boca tal higo y lo volviese a meter sin ayuda de sus manos. Quienes no lo hacían eran ejecutados por un verdugo; de allí vendría la frase fare la fica como muestra de grave ofensa a una persona, o hacer el gesto de la higa en España, un gesto semejante en significado común en Italia y Argentina. Especialmente procedente de la Europa Mediterránea es el corte de manga, que deriva de la mímica que originalmente representaba al corte de la mano a la altura de la muñeca. En italiano se dice fica al igual que en portugués, mientras que en francés es figue.[32]

América Latina

editarLos amuletos más comunes utilizados en América Latina son: una semilla llamada ojo de venado, higas, cuentas de vidrio (chaquira roja y negra), un imperdible de plata con un ojo azul de vidrio, ámbar, un collar hecho por sí mismo, etcétera.

En Chile, muchas veces se santigua a los bebés, en una especie de unión de las tradiciones cristianas y las paganas; además, se suele colocar una medalla con la imagen de un santo o la virgen pegada a una cinta roja enganchada en la ropa en el pecho del bebe para protegerlo. Se dice que los adultos con miradas «pesadas» suelen cargar de energía a los niños y niñas que son pequeños y no pueden sostener el peso, ahí se les lleva a una mujer que los santigua. En Perú y México se pasa un huevo o un cuy por todo el cuerpo del afectado para extraer el mal. Dentro de estas tradiciones destaca el mal de ojo producido por los brujos chilotes o los calcus mapuches.

En Centroamérica, existen varias formas de curar el mal de ojo, que también se conoce como ojeo u ojo; se cree que los más afectados por este padecimiento son los niños. Una de ellas consiste en frotar suavemente alrededor de las órbitas oculares con el cordón umbilical de una persona del sexo contrario al del enfermo (en algunos lugares de México todavía se acostumbra guardar el cordón umbilical de los recién nacidos). También se puede tallar o tapar al niño con alguna prenda de ropa usada y sudada del padre. Si se sabe quién fue la persona que causó el daño, se le pide que cargue al niño. Asimismo suele recurrirse a una piedra llamada ixahi, la cual se utiliza para absorber el «mal» al frotarla en el cuerpo. Una vez hecho esto, es necesario tirarla. Son de uso frecuente las limpias con pirul, tabaco, chile ancho, huevo, copal negro, hojas de pipe e incluso fuego. En caso de que quien haya ocasionado el ojo al niño sea un animal, se recomienda remojar camalonga en agua y dar a beber al pequeño el polvillo que queda en el recipiente.

En Perú y Bolivia, la mitología andina sugiere que el mal de ojo se ocasiona debido a que un Apu, o espíritu divino de los cerros, ha mirado fijamente o tuvo contacto visual con el enfermo, que generalmente es un niño pequeño debido a su vulnerabilidad, el cual tiempo después desarrolla hinchazón, adormecimiento y ardor en los ojos, o fatiga y dolor de cabeza. Para contrarrestar esto, se acostumbra hacer un ritual con un cuy, que posterior y opcionalmente será sacrificado. Todo el procedimiento debe ser ejecutado por un chamán, o curandero andino. En Perú también se acostumbra llevar en la muñeca del niño una semilla frutal amazónica llamada Huayruro, para protegerlo de los espíritus ocasionantes del mal de ojo. Junto al cuy, se suelen utilizar hierbas andinas ancestrales o la hoja de coca. Un familiar del sexo opuesto al enfermo le puede sanar el mal de ojo pasándole un huevo de gallina por el cuerpo y recitando rezos para ahuyentar a los espíritus del mal de ojo.

En Argentina, Ceferino Namuncurá, nacido en el pueblo de Chimpay o Chimpai, es a quien se adjudica, en la creencia popular o folclórica argentina, el descubrimiento del remedio para el ojeamiento o mal de ojo, y la enseñanza a los pueblerinos locales de dicho arte. Por esto, los curanderos o chamanes provenientes de la región de referencia son considerados por los supersticiosos como los más apropiados para realizar estos rituales.

En Venezuela, «se manda a preparar el ombligo» (el cordón umbilical) del recién nacido una vez que este se desprende a las pocas semanas de haber sido dado a luz. Esto es realizado por brujos o curanderos que rezan y colocan el ombligo en una funda roja pequeña para cargarla como amuleto o bien depositarlo en la cuna del bebé. Si el bebé ya tiene mal de ojo, se lleva a un «ensalmador», que ensalma (reza) frente al niño haciendo la señal de la cruz repetidas veces. Este tratamiento se realiza a veces por tres sesiones seguidas, una por día. Se recomienda que los neonatos carguen una cinta roja en una de las manos además de un amuleto de azabache, la cual consta de cuencas de color rojo (en el Caribe esas cuentas suelen ser de coral rojo) y negro alternadas, y generalmente con una figura de un puño de azabache. Es común ver a los niños con este amuleto. Son generalmente fabricados por indígenas.

En Guatemala, las llamadas comadronas en los pueblos utilizan un trapo o tuza (hoja seca de maíz) para frotar al recién nacido que presenta síntomas como: llanto, hipo, fiebre o sobresaltos mientras duerme. Mientras lo frotan con el trapo o tuza las comadronas escupen dicho utensilio repetidas veces y lo vuelven a frotar en el recién nacido; luego de pasarlo varias veces sobre el niño lo echan al fuego, y si el trapo o tuza cruje en las llamas se dice que el niño tenía ojo y se le ha curado, y si esto no pasa se dice que no era mal de ojo su afección. También se acostumbra a decir que no deben cargarlo las personas que están asoleadas o han estado bajo el sol de mediodía, ya que según las creencias de los más ancianos esto les puede provocar mal de ojo. Otras formas de crear mal de ojo según la cultura oral, es que cargue al recién nacido una persona en estado de ebriedad, o que a alguien que le agrade el infante solo le hable y no lo cargue.

En Uruguay, si un bebe recién nacido tiene llanto incesable y tira los ojos para atrás es porque esta «ojeado» y es común escuchar de parte de abuelas «llevalo a vencer»; eso hace referencia a las venceduras, que son utilizadas para curar distintos malestares especialmente en niños. Esta práctica también se utiliza en este país para curar el empacho. En el procedimiento se utilizan plantas nativas unidas en un ramo o también con brasas recogidas con una tijera y se les realiza la señal de la cruz en el aire (entre 1 o 2 metros entre el niño y la tijera con las brasas), luego son introducidas una a una en un recipiente (sea vaso, plato o tazón). Así, si bajan es seña de que está ojeado, si bajan apenas de la superficie del recipiente dando giros es que apenas está ojeado y si queda arriba sin ningún movimiento significa que no está ojeado. Este ritual se hace de 3 a 9 días según sea necesario.

En Brasil, si algún bebé tiene síntomas también se realizan curaciones con plantas por tres días hasta que desaparezcan los síntomas.

Véase también

editarReferencias

editar- ↑ a b c S. G. F. Brandon (1975). Ediciones Cristiandad, ed. Diccionario de religiones comparadas 2. traducido por J. Valiente Molla. pp. 976-977. ISBN 9788470571886.

- ↑ Anton Erkoreka (2005). «Mal de ojo: una creencia supersticiosa remota, compleja, y aún viva». Munibe (57). Archivado desde el original el 13 de julio de 2015. Consultado el 30 de diciembre de 2010.

- ↑ a b Hargitai, Quinn (19 de febrero de 2018). «The strange power of the 'evil eye'». BBC (en inglés). Archivado desde el original el 9 de febrero de 2021. Consultado el 5 de enero de 2021.

- ↑ a b c «Evil eye | Protection, Superstition & Beliefs | Britannica». www.britannica.com (en inglés). 28 de octubre de 2024. Consultado el 21 de diciembre de 2024.

- ↑ Ross, C (2010). «Hypothesis:The Electrophysiological Basis of the Evil Eye Belief». Anthropology of Consciousness 21: 47-57. doi:10.1111/j.1556-3537.2010.01020.x.

- ↑ Abarbanel, Isaac (2013). nah'alat avot (en hebreo) (2da. edición). Ashkelon. p. 93.

- ↑ Judah Loew ben Bezalel, Netivot olam, Israel 2014, p. 214

- ↑ Ulmer, Rivka (1994). The Evil Eye in the Bible and in Rabbinic Literature. KTAV Publishing House, Inc. ISBN 9780881254631.

- ↑ Neis, Rafael Rachel (2013). The Sense of Sight in Rabbinic Culture Jewish Ways of Seeing in Late Antiquity. Cambridge University Press. pp. 29-40, 160-164, 242, 258-278. ISBN 9781107292536.

- ↑ Kronzek, Allan Zola. El diccionario del mago. Ediciones B Grupo Zeta. ISBN 970-710-056-7.

- ↑ Antonio Capmany y Montpalau (1863). Impr. de M. B. De Quirós, ed. Origen histórico y etimológico de las calles de Madrid. Biblioteca de el Contemporáneo. pp. 327-329.

- ↑ V. Joaquín Bastús (1862). «Más vale envidia que piedad». En Libr. de Salvador Manero, ed. La Sabiduria de las naciones, ó, Los evangelios abreviados: probable origen, etimología y razón histórica de muchos proverbios, refranes y modismos usados en España. p. 111. procedente de Biblioteca de Cataluña

- ↑ Luis Pancorbo (2006). Siglo XXI de España Editores, ed. Abecedario de antropologías: bestiarios, creencias, chamanes, destinos, etnografías, fantasías .... p. 44. ISBN 9788432312595.

- ↑ a b Yeşim, Dilek (2021). «Eye Symbolism and Dualism in the Ancient Near East: Mesopotamia, Egypt and Israel». Turkish Journal of History 0 (74): 1-30. doi:10.26650/iutd.756209. Consultado el 21 de diciembre de 2024.

- ↑ «The strange power of the ‘evil eye’». www.bbc.com (en inglés británico). Consultado el 21 de diciembre de 2024.

- ↑ Info @ (24 de diciembre de 2022). «5 things you should know about the “Evil Eye” (and how to protect yourself)». Forte Academy 2024 (en inglés). Consultado el 21 de diciembre de 2024.

- ↑ «The History and the Meaning of the Turkish Evil Eye» (en inglés estadounidense). 5 de mayo de 2020. Consultado el 21 de diciembre de 2024.

- ↑ Pardee, Dennis (2002). «VIII. INCANTATIONS: RS 22.225: The Attack of the Evil Eye and a Counterattack». Writings from the Ancient World: Ritual and Cult at Ugarit (vol. 10). Atlanta: Society of Biblical Literature. pp. 161-166. ISBN 1-58983-026-1.

- ↑ Roberts, J. M. (2004). The new Penguin history of the world (4th rev. edición). London: Penguin. ISBN 9780141007236.

- ↑ a b «A Dictionary of Greek and Roman Antiquities (1890), FABATA´RIUM, FA´SCINUM». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 5 de enero de 2025.

- ↑ Stipčević, Aleksandar (1974). The Illyrians: history and culture (1977 edición). Noyes Press. p. 182. ISBN 978-0815550525.

- ↑ Wilkes, John J. (1992). The Illyrians. Oxford, United Kingdom: Blackwell Publishing. pp. 243, 245. ISBN 0-631-19807-5.

- ↑ a b «Plutarch, Quaestiones Convivales, Book 5., chapter 7». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 5 de enero de 2025.

- ↑ Κλοπαί, πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη. (Klopaί, pleoneksίai, ponerίai, dόlos, aselgeia, ὀfthalmὸs ponerόs, blasfemίa, ὑperefanίa, afrosύne.) «fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez.»

- ↑ Ulmer, Rivka (1994). KTAV Publishing House, Inc., ed. The evil eye in the Bible and in rabbinic literature. KTAV Publishing House. p. 176. ISBN 978-0-88125-463-1.

- ↑ Smith, Elaine (6 de diciembre de 2019). «Beware the Evil Eye. Or Buy One, Just for Kicks (Published 2019)». The New York Times (en inglés estadounidense). Archivado desde el original el 14 de enero de 2021. Consultado el 5 de enero de 2021.

- ↑ Sharifi, Maedeh (4 de marzo de 2021). «Reclaiming the Middle East's evil eye tradition with Sayran». newarab.com (en inglés). Consultado el 10 de abril de 2024.

- ↑ «Mashallah: what it means, when to say it and why you should». The National (en inglés). Archivado desde el original el 25 de agosto de 2018. Consultado el 25 de agosto de 2018.

- ↑ Migdadi, Fathi; Badarneh, Muhammad A.; Momani, Kawakib (diciembre de 2010). «Divine Will and its Extensions: Communicative Functions of maašaallah in Colloquial Jordanian Arabic». Communication Monographs (en inglés) 77 (4): 480-499. ISSN 0363-7751. doi:10.1080/03637751.2010.502539.

- ↑ Foundation, Encyclopaedia Iranica. «Welcome to Encyclopaedia Iranica». iranicaonline.org (en inglés estadounidense). Consultado el 14 de noviembre de 2024.

- ↑ a b c Juan Cruz Labeaga Mendiola (1995). «Amuletos antiguos contra el mal de ojo en Viana (navarra)». Cuadernos de Sección. Antropología - Etnografia (8): 45-58. ISSN 0212-3207. Archivado desde el original el 7 de junio de 2019. Consultado el 30 de diciembre de 2010.

- ↑ Mencionado este hecho por Rabelais, François en Gargantua y Pantagruel.

Bibliografía

editar- Montoya Briones, José de Jesús (1964). Atla: etnografía de un pueblo náhuatl. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia.

- Maurer, Eugenio (1984). Los tseltales. México: Centro de Estudios Educativos AC.

- Münch, Guido (1983). Etnología del Istmo Veracruzano. México: UNAM/Instituto de Investigaciones Antropológicas.

- Olavarrieta, Marcela (1990). Magia en los tuxtlas, Veracruz. México: INI/CNCA.

- Tranfo, Luigi (1990). Vida y magia en un pueblo otomí del Mezquital. México: INI/CNCA.

- Trejo Silva, Marcia (2009). Fantasmario mexicano. México: Trillas. ISBN 978-607-0069-8

- Villa Rojas, Alfonso (1987). Los elegidos de Dios. Etnografía de los mayas de Quintana Roo. México: Instituto Nacional Indigenista. Serie de Antropología Social. Colección INI número 56.