Mita minera

La Mita minera fue un sistema de trabajo instaurado en América en la época hispánica, principalmente en el virreinato del Perú. Este sistema laboral fue uno de los pilares de la minería del virreinato, junto a las reservas metálicas.[1]

El término mita proviene de la palabra quechua mit’a, que hacía referencia al trabajo comunitario basado en la reciprocidad del imperio incaico. Posteriormente fue remodelado y adaptado por los españoles para explotar los yacimientos con metales preciosos.

Su propósito era asegurar la mano de obra indígena para la extracción de minerales en los distintos centros mineros del virreinato peruano; al indígena que brindaba su trabajo se le llamaba "mitayo".

Principales centros mineros

editarLas minas más resaltantes del virreinato del Perú son:

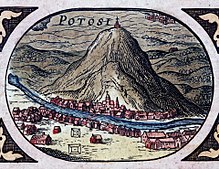

- Potosí (19 de abril de 1545)[2]

- Santa Barbara de Huancavelica (1564)[3]

- Cerro de Pasco (1569)

- Castrovirreyna

- Oruro

- Cailloma

- Cotahuasi

- Laicacota

- Porco

- Lucanas y Paricacochas

- Condoroma

- Chorunga (1750)

- Hualgayoc (1771)[1]

- Chalhuani (1775)

Historia

editarLa mita minera fue instaurada por el Virrey Toledo en el año 1572, transformándola en una especie de tributo al trabajo, en el cual una séptima parte de los adultos varones casados de cada pueblo de indios, cuya edad oscilaba entre los 18 y 50 años, estaban obligados a cumplir con esta labor un año de cada seis para la extensión del reino del Perú. Para facilitar la implementación de la mita, Toledo dispuso la creación de reducciones o pueblos de nativos a cargo de un corregidor que se encargaba de designar a las personas que cumplirían con esta obligación.[4]

Los mitayos tenían un salario que iba destinado para sus gastos en el tiempo en que residiese en la minas, y también para el tributo indígena.[cita requerida] Sin embargo eran considerados poco eficientes como trabajadores debido a su inexperiencia en la mineria.[3] Por tanto, para algunas labores eran preferidos peones que trabajaban voluntariamente a paga.[3]

A partir de la rebelión de Túpac Amaru II en 1780 algunos distritos mitayos empezaron de rehusar del envio de "cupos de indios" para la minería.[3]

Fue abolida en 1812 por las Cortes liberales de Cádiz.[5]

Impacto demográfico en la población indígena

editarLa mita minera tuvo un impacto significativo en las comunidades indígenas.[6] Muchos trabajadores sufrían enfermedades[7], agotamiento extremo o morían debido a las duras condiciones. Además, su ausencia prolongada desestructuraba la economía agrícola de las comunidades.

La implementación de la mita minera tuvo consecuencias en las poblaciones indígenas de las regiones afectadas, reduciendo la demografía de los Andes y otras zonas mineras.[8] Un caso notable es el de Chumbivilcas, cuyos ayllus tenían la obligación de presentar mitayos a la mina de Huancavelica; en 1571 la población total de esta provincia era de 30,304 indígenas; mientras que en 1690 (auge de la mita minera) era de 7,300 indígenas.[9]

Véase también

editarReferencias

editar- ↑ a b Historia de la Minería en el Perú.

- ↑ Duthurburu, José Antonio del Busto; Aldana, Susana (1999). Historia de la minería en el Perú. Milpo. ISBN 978-9972-838-00-2. Consultado el 27 de enero de 2025.

- ↑ a b c d Lang, Mervyn (1986). «El derrumbe de Huancavelica en 1786: Fracaso de una reforma borbónica». Histórica X (2): 213-226.

- ↑ Klein, Herbert. Historia mínima de Bolivia. Colegio de Mexico. ISBN 9786074629217. OCLC 950521126.

- ↑ Moreno, Isabel M. Povea (2010). «La mita minera a debate en el contexto de las Cortes de Cádiz (1810-1814).: Entre viejos esquemas y nuevas concepciones.». Naveg@mérica. Revista electrónica editada por la Asociación Española de Americanistas (5). ISSN 1989-211X. Consultado el 27 de enero de 2025.

- ↑ Dell, Melissa (18 de febrero de 2011). «Los efectos persistentes de la mita minera en el Perú». Apuntes. Revista de ciencias sociales: 211-265. ISSN 2223-1757. doi:10.21678/apuntes.68.624. Consultado el 27 de enero de 2025.

- ↑ Rendón, Sisko (2017). «Mercurio y Taki Onqoy en el Perú del siglo XVI». Papeles de Población.

- ↑ Quichua, David (2020). «Kawsaymanta wañuyman (de la vida a la muerte). Estudio demográfico de las poblaciones indígenas de Huamanga-Perú (XVI-XVII)». Revista Ciencias y Humanidades 11 (11): 251-285. ISSN 2500-784X. doi:10.61497/ef9tja54. Consultado el 27 de enero de 2025.

- ↑ Rendón, Sisko (2020-12). «La mita minera de Huancavelica y el despoblamiento durante los siglos XVI-XVIII. El caso de la provincia de Chumbivilcas, Perú». Papeles de población 26 (106): 155-181. ISSN 1405-7425. doi:10.22185/24487147.2020.106.34. Consultado el 27 de enero de 2025.

Bibliografía

editar- Crespo R., Alberto (2008). La "mita" de Potosí. Universidad Tomas Frías.

- del Busto, José Antonio (1999). Historia de la minería en el Perú. Milpo.